はりねずみ通信

2017.06.23

低侵襲治療の意義

動物の体に負担が少なく治療ができることは、治療の成功にもつながると考えている。

一昨日、

「それまで元気だったのに、庭に出してから急に立てなくなった」

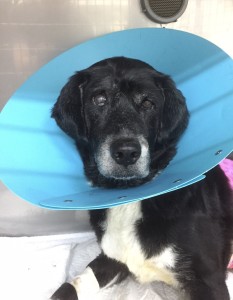

という主訴で、夜間に雑種犬のシャロンが来院した。

検査の結果、心タンポナーデという病態で、心臓を取り囲む心膜と心臓のあいだに血液が貯留していた。心膜穿刺をし、50mlほどの血液を除去すると安定したが、またいつ同じ症状が起きるかわからない。

そのため、昨日、胸腔鏡下にて心膜切除を行った。

心膜を一部切除することで、心臓の周りに血液がたまるのを予防することが目的である。

心嚢内に50ml血液がたまれば致死的な経過をたどることがある。心膜切除をすると、出血しても胸腔内に出て行くため、急場がしのげるようになる。もちろん、根治的な手術ではない。

従来であれば、開胸手術でこの心膜切除を行わなければならなかった。

肋間開胸は侵襲の強い手術なので、獣医師も飼い主さんも最初からそこまで行うのは躊躇される。根治的であればいいが、そうでないからである。通常は何度か心膜穿刺をし、改善がない場合に行うことが多かった。

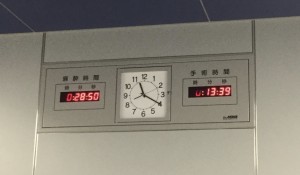

ところが胸腔鏡で行うと、傷は1cmほどが3箇所で心膜切除が可能になる。時間も開胸術より早く、昨日の手術もトロッカー挿入から心膜切除完了まで13分だった。

出血の原因は、心膜内にできた腫瘍で、摘出はできない状況だったが、いずれ再出血することは明白だったので手術してよかった。

ということは、従来手術を決断するまで時間がかかり、途中に心不全で死亡することも多かった病態に対し、早い段階でアプローチできる点で、胸腔鏡下心膜切除は有利である。

侵襲が少ないことが、よいアウトカムをもたらす好例だと思う。

胸腔鏡下心膜切除。出血の原因は心臓腫瘍だった。

0件のコメント