はりねずみ通信

2017.08.18

オスラー

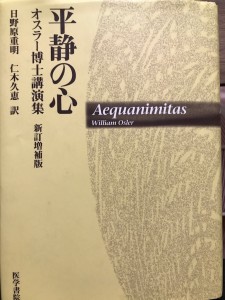

休暇中に、オスラーの「平静の心」(医学書院、日野原重明・仁木久恵訳)を通読した。

これを読むと、米国における臨床重視の医学教育は、彼がその礎(いしずえ)を作ったことがよくわかる。

患者を診ずに病気を診る、というような医師への批判は今も昔もある。

そのことに対する、強いアンチテーゼを打ち立て、多くの人に影響を与えながら見事に実践していった。

その結果が、今の米国の臨床医学に結実している。

熱い思想は、世界を変えることができるのである。

少し話はそれるが、イギリスの獣医医療には、RCVSという組織がある。

これは「悪い獣医を取り締まる」組織なのだそうだ(バーフットさん言)。社会的に問題がある医療行為を行う獣医師の免許を剥奪できる中立組織、とのこと。国の機関ではなく、民間組織であることは、おどろくばかり。

英国は20年以上前に私が訪れたころ、国家資格の動物看護師制度が整えられていて、緑の制服(国家資格を持つ看護師の制服)を着たアニマル・ナースが、鼻歌を歌いながら犬の気管内挿管をしていた。

日本の獣医医療は、決して世界に引けを取らないと思っているが、欧米の教育制度や仕組み作りには完全に後れを取っている。

手先は器用で、手術などの手技はうまいが、思想はどうか。

社会に向け、きちんと責任を取っているか・・。

そういうことをぐるぐる考え、いま、少し落ち込み気味。

ちなみに、この本の脚注がすごい(分量が)。オスラーの文章は、聖書や古典などからの引用が多く、難解であると言われている。

誤解なく正しく伝わるように、日野原先生が力を入れて作ったことがわかる。

0件のコメント